Vom Rheinland nach Hamburg – und zum SPIEGEL

Florian Pütz fand seinen Weg ins Schach über die SG Siebengebirge, wo er seine ersten Vereinsjahre verbrachte. Heute spielt er beim Hamburger SK, einem der traditionsreichsten Klubs Deutschlands.

Beruflich ist er studierter Kommunikationswissenschaftler und arbeitete für sport.de, die dpa und den Sport-Informations-Dienst, bevor er 2019 zum SPIEGEL wechselte. Dort übernahm er u. a. die Schachberichterstattung. Inzwischen verantwortet er Porträts, Analysen und die Kolumne „Schachmatters“, die regelmäßig erscheint.

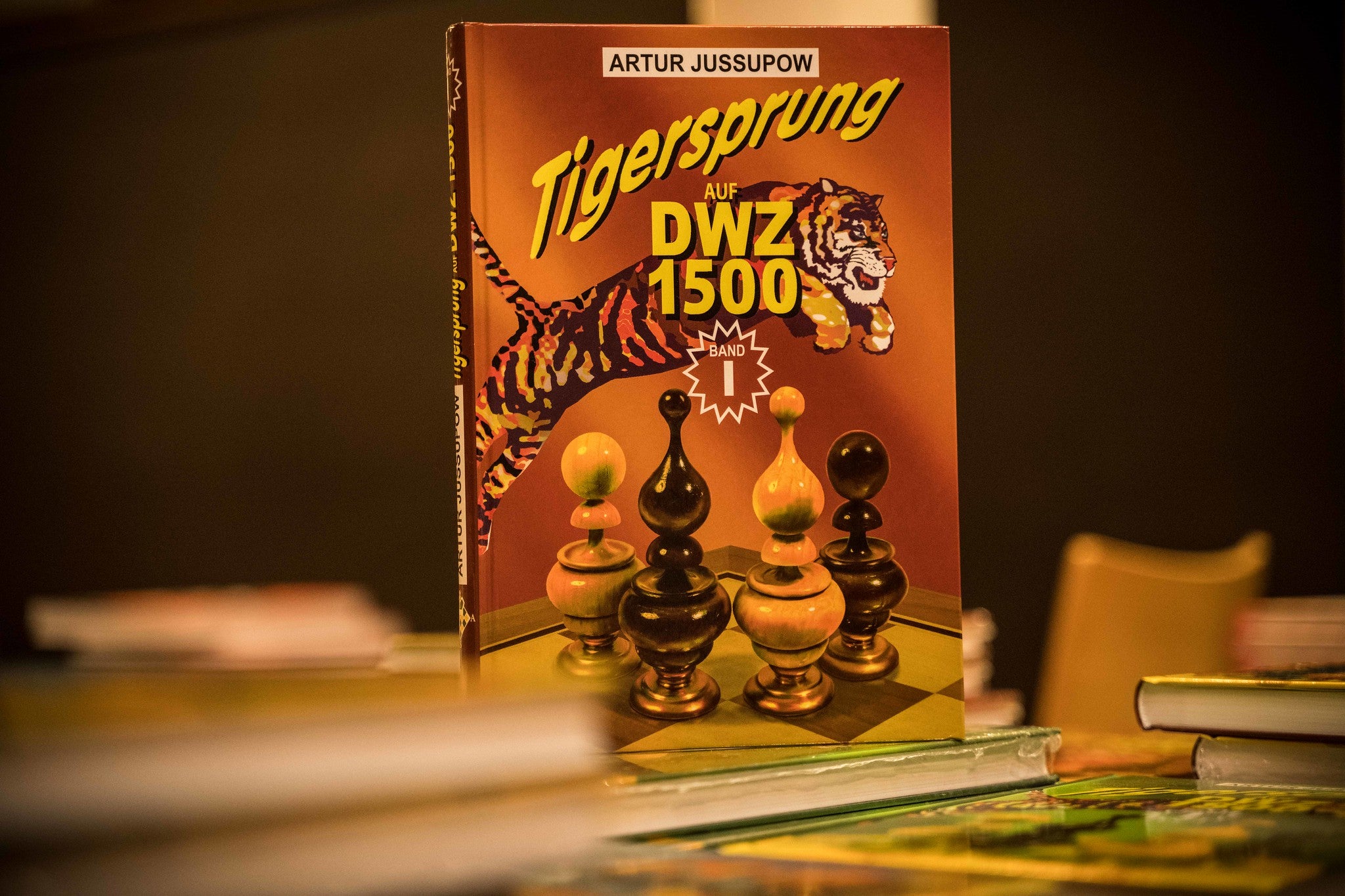

Pütz legt Wert auf eine Verbindung aus journalistischer Einordnung und eigener Spielerfahrung: Er bezeichnet sich selbst als „Adult Improver“, der sich auf einem Plateau von rund 1300 Elo befindet – und genau das als Ausgangspunkt nutzt, um Schach als Lern- und Kulturphänomen zu erzählen.

Schach beim SPIEGEL: Archivfunde und Tradition

Im Gespräch berichtet Pütz über seine Arbeit im SPIEGEL-Archiv. Dort stieß er auf legendäre Texte: das aufwendig organisierte Doppelinterview mit Kasparow und Karpow zu Zeiten des Kalten Krieges oder ein SPIEGEL-Simultan mit Kasparow 1985. Später kam Magnus Carlsen 2018 ins Haus. Auch bei der Arbeit an einem Nachruf auf Robert Hübner entdeckte Pütz Bezüge zur langen Tradition der Schachberichterstattung im Magazin.

Der Schach-Liveticker beim SPIEGEL

Pütz nennt den Schach-Liveticker ein „absolutes Erfolgsformat“ des SPIEGEL. Schon beim Einstieg erzählten ihm Kollegen vom „berühmten Schach-Liveticker“ – für ihn ein kleiner Traumjob. Eine frühere WM konnte er aus technischen Gründen nicht tickern (das zuständige Team war in der Hochphase der Corona-Berichterstattung gebunden), später lief es zunächst weiterhin nicht an. Zur letzten WM gelang es dann doch: Mit einem Lichess-Embed wurden die Partien auf spiegel.de eingebunden, darunter führte die Redaktion den Ticker; Pütz tickterte gemeinsam mit Kollegen und zu ausgewählten Partien. Für ihn war das eine Traumerfüllung.

Endspiel-Experten, Porträts und Lernweg

In seiner Rubrik „Schachmatters“ arbeitet Pütz regelmäßig mit Fachautoren zusammen – etwa mit Karsten Müller, wenn es um Endspiel-Themen geht. Zugleich baut er seine eigene Lernreise ein: Was bedeutet es, als Amateur Partiefehler zu verstehen? Wie verändert sich der Blick auf Carlsens Technik oder Gukeshs Angriffskraft, wenn man selbst am Brett kämpft? Diese Mischung aus Profi-Kompetenz und persönlichem Zugang macht seine Texte für ein breites Publikum nachvollziehbar.

Vor Ort: Bundesliga am Millerntor & Freestyle in Weißenhaus

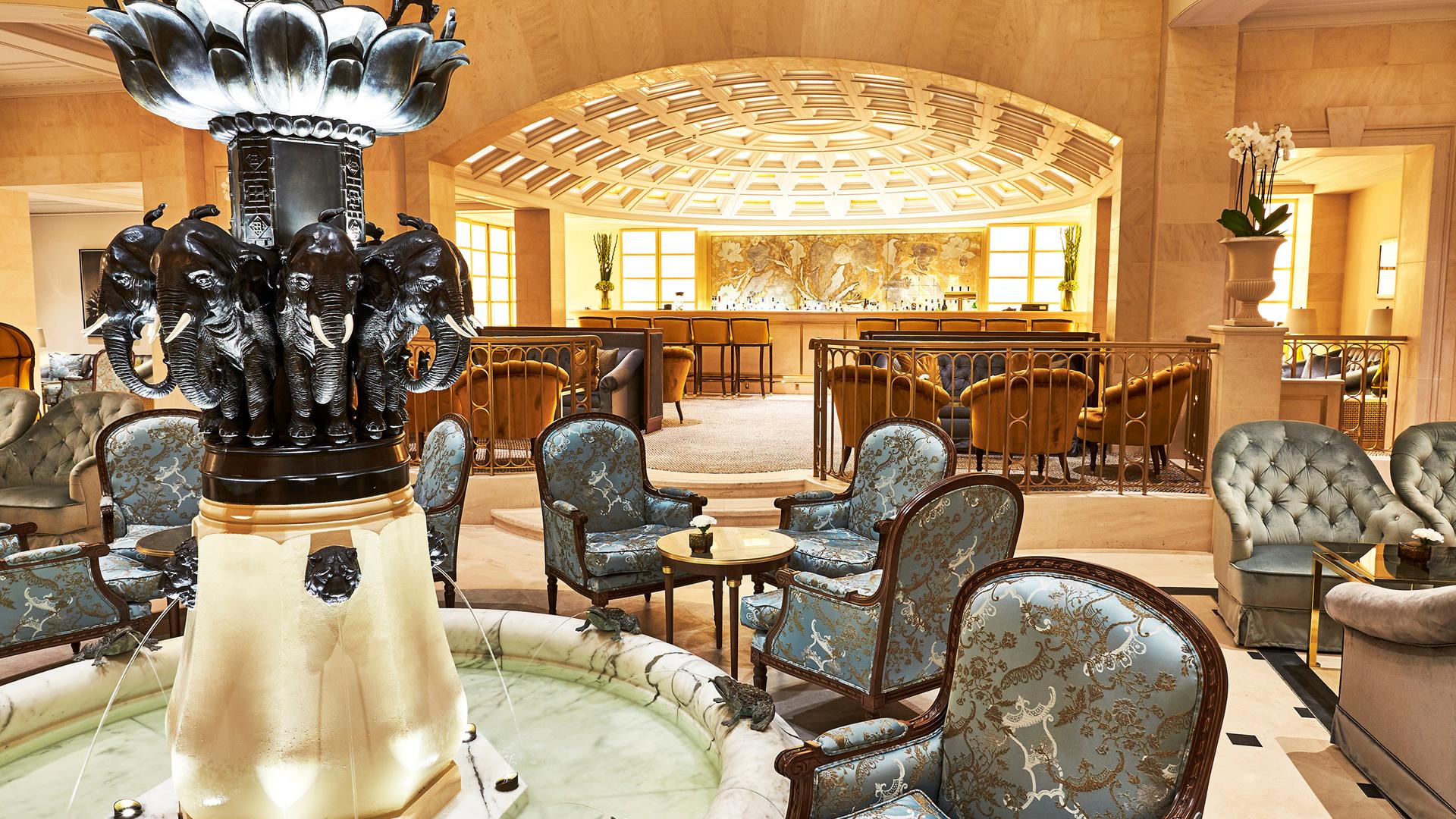

Pütz berichtet auch von seinen Recherchereisen. Besonders eindrücklich waren für ihn der Bundesliga-Spieltag am Millerntor sowie der Auftritt von Magnus Carlsen für den FC St. Pauli. In Weissenhaus beim Freestyle Chess beeindruckte ihn die professionelle Inszenierung: Kameras, Streaming, Sponsoren, und zugleich die Nähe zu Carlsen, Keymer und Firouzja. Er schildert, wie diese Turniere Schach in eine neue mediale Dimension heben – zugleich aber mit großem organisatorischem Aufwand verbunden sind.

Reichweiten-Logik

Aus seiner Erfahrung weiß Pütz, was Leserinnen und Leser beim SPIEGEL besonders zieht:

-

Große Namen wie Magnus Carlsen, über den er ein vielgelesenes Porträt schrieb.

-

Skandale wie der Fall Niemann–Carlsen, der weit über die Schachszene hinaus Wellen schlug.

Gerade beim Skandal um Hans Niemann betont Pütz, dass er Carlsens Verhalten kritisch beschrieben habe: Der Weltmeister habe Vorwürfe erhoben, diese aber nicht sofort mit klaren Belegen untermauert. Dass Carlsen in der Öffentlichkeit mit einem einzigen Rückzug aus einer Partie eine Welle lostreten konnte, zeigt für Pütz die Macht von Symbolen – und die Verantwortung von Medien, diese Dynamik einzuordnen.

Deutschland-Fokus: Keymer und die Frage nach dem „Boris-Becker-Moment“

Über Vincent Keymer spricht Pütz ausführlich. Für ihn ist Keymer ein Ausnahmetalent mit Potenzial, in Deutschland ein breiteres Publikum zu erreichen. Ob er allerdings wirklich einen „Boris-Becker-Moment“ geschaffen habe – wie es Veranstalter Jan-Henrik Büttner nach Keymers Freestyle-Sieg in Weissenhaus formulierte – sieht Pütz skeptisch. Die Resonanz in Deutschland sei groß, aber noch nicht vergleichbar mit Carlsens Strahlkraft. Langfristig, so seine Einschätzung, könne Keymer dennoch eine Zugfigur für die mediale Wahrnehmung des Schachs werden.

Live-Blick nach Usbekistan: Grand Swiss 2025

Im Talk ging es auch um den aktuellen Stand beim FIDE Grand Swiss in Usbekistan. Hier diskutierte die Runde, wie sich die deutschen Vertreter präsentieren: Vincent Keymer mit einer stabilen Auftaktleistung, Rasmus Svane mit spannenden Partien und Dinara Wagner als starke deutsche Vertreterin im Frauenturnier. Jonathan Carlstedt ordnete die Leistungen fachlich ein und zeigte, welche Chancen und Hürden im weiteren Verlauf bestehen.

Ästhetik am Brett: Erdogmus’ Matt gegen Mittal

Ein Highlight des Abends war der gemeinsame Blick auf den spektakulären Mattangriff von Erdogmus gegen Mittal. Jonny sprang sofort der Gewinnzug (37. ... Dxf2+!!) ins Auge, weil er der Regel "Schach- und Schlagzüge zuerst prüfen" entspricht. Selbst bei einem Schachtalk über Journalismus darf ein Beispiel über die Schönheit des Spiels nicht fehlen.

Streitfall in den USA: Nakamura in Louisiana

Für Diskussion sorgte auch die Teilnahme von Hikaru Nakamura an der Staatsmeisterschaft von Louisiana. Die Teilnahme gegen weit unterlegene Gegner diente dazu, Elopunkte zu sammeln, um sich darüber fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Die Runde erwähnt das Beispiel aus dem letzten Jahr, als Alireza Firouzja ebenfalls eine derartige "Elo-Optimierung" betrieb. Für Pütz zeigt der Fall aber auch, wie selbst lokale Turniere durch prominente Namen plötzlich internationale Aufmerksamkeit erlangen können.

Kollegiale Blicke: Stock und Löffler

Zum Abschluss würdigte Pütz auch die Arbeit anderer Schachjournalisten. Besonders Stefan Löffler, der seit Jahrzehnten die Szene mit profundem Wissen begleitet, und Ulrich Stock von der ZEIT, dessen Stil er bewundert. Pütz formulierte es pointiert: „Bei Stock bin ich auf jeden Satz neidisch.“ Ein ehrliches Kompliment – und zugleich ein Hinweis, wie hoch die Messlatte für Schachjournalismus in Deutschland liegt.